達爾文乃共產主義之基礎

文章來源:Journal of Creation 15(1):89–95, 2001年4月

撮要

本文檢閱共產主義創始人的著作後發現:進化論,特別是達爾文所教授的理論,對現代共產主義的發展崛起來說,至關重要。許多共產主義的總建築師,包括:斯大林、列寧、馬克思和恩格斯,原先都接受《創世紀》所描繪的世界觀,直至他們接觸到達爾文及與其同代的思想家後才有所轉變,並最終導致他們摒棄原先那套世界觀。此外,他們之所以改為信奉共產主義並轉向一套基於無神論的哲學去看待世界,達爾文主義就是其中的關鍵。再者,共產主義者的核心思想就是:暴力革命(在其中強者推翻弱者)是歷史進程中自然而無可避免的一環;而這種思想正正是出自達爾文主義中的概念及其所得出的結論。

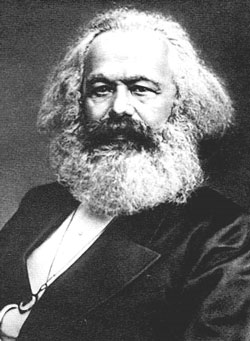

(1818–1883)

達爾文主義作為一種世界觀,起了關鍵的作用:它不僅促進納粹主義的發展,而且還導致共產主義的興起,而據估計,共產政權下的大屠殺就奪走了超過一億人的性命1。與他的前輩、朋輩及後繼者一樣,馬克思是一個教條式的進化論者:他試圖在進化論的前提下建構其心目中的社會。因有大量文獻去支持,所以鮮有人會質疑這樣的說法2 。

比阿特・懷爾德史密夫 (Beate Wilder-Smith) 認為進化論是

「當今馬克思主義學說之核心。納粹對其深信不疑,而如今共產黨亦同樣確信進化已在發生:所有生物都會自發向上進化,而那些處於中間過渡的(或說進化程度較低的類型)就應該積極予以消滅。他們認為可以亦應該積極為自然選擇(natural selection)推波助灛,因此制定了政治措施來剷除他們認為『進化不全』的殘疾人、猶太人及黑人。」3

許多極端分子在達爾文於1859年發表其成名作《物種起源 On the Origin of Species 》之前就非常活躍,但礙於在此以前,宗教信仰無論是在科學家當中,還是在其他羣體裡,人們都奉行不悖;於是乎,這些激進分子要說服大眾去接受共產主義(或其他左派)的意識形態就極為艱難。數百年來,西方國家之所以能夠阻擋最激進極端的運動興起,這個就是部份的原因。然而,達爾文卻為馬克思主義敞開了大門,因為他為馬克思提供了否定萬物受造並繼而否認上帝的「科學」理由4。馬克思否認有上帝,加上他自己對達爾文的認識,就啟發他去發展出一套新的無神論世界觀,現被稱之為:共產主義。與其他達爾文主義者一樣,馬克思強調他的共產主義世界觀是「科學的」,於是妄稱自己所採用的就是「科學的方法、科學的眼界」5。貝塞爾(Bethell)指出馬克思之所以敬仰追隨達爾文的著作,

「並不是為了經國濟世。其更根本的原因是:達爾文的世界單純唯物;其闡述不再涉及任何存在於世界以外或以上而不可觀察的非物質因由。就此重要的方向而言,達爾文和馬克思是真正的同志……」6

歷史學家霍夫施塔特(Hofstadter)亦指出:大多數早期的正統馬克思主義者「在達爾文的氛圍下,都感到十分自在」;在德國社會主義書店的架上,就並排陳列着達爾文與馬克思的著作7。他更補充道:「那些從芝加哥的克爾出版社(美國主要的共產主義書籍出版商)傾巢而出的」共產主義書籍,就經常引用達爾文、赫胥黎(Thomas Huxley) 、史賓賽(Herbert Spencer)和海克爾(Ernst Haeckel)的名言作為點綴7。

卡爾・馬克思(Karl Marx)

馬克思出生於1818年,於1824年接受路德教會的洗禮,就讀於路德教會小學,他曾因多篇「最為認真」以道德和宗教為題的作文被受稱讚,其老師們亦評價他「頗為精通神學」(他的第一篇作品是關於「基督之愛」)8、9、10,一直到他遇上了唯物論和無神論(這些當時在柏林大學普遍流行的見解)。馬克思孜孜不倦地寫作,直到離世,一共出版了數百本書、專著和文章。以賽亞・柏林爵士(Sir Isaiah Berlin)甚至聲稱:沒有一個思想家「在十九世紀,能像卡爾・馬克思那樣:如此刻意直接且強烈地影響着人類。」11

馬克思視現實世界為達爾文「適者生存」式的鬥爭,其中包括強者的勝利和弱者的屈從12。達爾文教導說:「汰弱留強」存在於所有種類的生物中間。馬克思從這一思想出發,認為人間主要的「生存鬥爭」基本上發生在社會階級之間。 巴尊(Barzun)13 得出結論認為:馬克思確信自己的任務與達爾文的完全一致、並行不悖,並且⋯⋯

「像達爾文一樣,馬克思認為自己也發現了【事物】發展的定律。他認為歷史是分階段【發展】的,就如達爾文主義者看到各個地質層,就會將其中的物種視作相繼的【進化階段】那樣……馬克思和達爾文都把『鬥爭』當作為發展的途徑。再者,對達爾文來說,生存與繁殖就是衡量某一生命的價值標準;一般來說,這些是隨着時間過去必然會發生的事,但他卻完全無視該生命後代在道德或美學上之價值。對馬克思來說,衡量【社會】價值的標準就是勞動力的消耗,而這亦是遲早必然會發生的事,但卻同樣沒有考慮到所產生出來的事物之成效。當面對反對意見時,達爾文和馬克思都傾向於說些模稜兩可的話,不然就閃爍其詞,去修飾一下他們那一貫機械式的迴避。」14

馬克思主要借助於達爾文【學說去建立】他的中心思想。套用馬克思的話:「達爾文的書甚為重要,對我而言,他那『自然選擇 natural selection』的說法為歷史中的『階級鬥爭 class struggle』奠定了基礎。 ……[達爾文的書]不僅對自然科學中的『目的論 Teleology』構成致命打擊……而且使其理學意義從實踐上有了闡釋。」15 馬克思在達爾文出版《物種起源 The Origin of Speices》僅僅一年後就已讀畢該書一遍,他的熱情使他在兩年後又再重新閱讀一遍16。他參加了托馬斯・赫胥黎(Thomas Huxley)關於達爾文思想的一系列演講,並在「隨後的好幾個月裡,除了達爾文及其科學發現的巨大意義外,就沒甚麼別的」是他有談及的了17。據其一位親密的合夥人說,馬克思亦是

「……其中一位在最早期就能掌握得到:達爾文的研究意義重大。甚至在1859年之前———即《物種起源》出版那年,無獨有偶,那亦正是馬克思【出版其】《政治經濟學批判 Zur Kritik der PolitischenÖkonomie》的年份———馬克思就意識到達爾文有着劃時代的重要性。皆因達爾文…就如馬克思本人一樣,亦是正在為準備一場革命而工作…馬克思緊貼所有新動態、注意每步的進展,尢其是【發生】在自然科學領域裡的……」18

柏林爵士說:在成為共產主義者之後,馬克思就強烈地恨惡任何「相信有超自然原由的信念」19。斯坦因(Stein)就指出:「馬克思他自己認為達爾文的著作是從自然科學上印證了他本人的觀點……」20。海曼(Hyman)則認為要為二十世紀中諸多重大事故負責的那四個男人當中,就包括了達爾文和馬克思21。按海耶爾(Heyer)的說法,馬克思為達爾文而「痴迷」;顯然,達爾文的思想不僅對他和恩格斯影響深遠,對列寧和斯大林亦然;此外,這些人的著作就經常談論到達爾文的思想22。馬克思和恩格斯「熱烈擁抱」達爾文主義,緊貼追隨達爾文的著作,並且經常在書信中交流他們自己(並他人)對達爾文結論的觀感23、24。共產黨人認識到達爾文對其運動的重要性,因此大力擁護他:

「社會主義者從運動一開始就意識到達爾文主義是其總體世界觀的重要元素。當達爾文於1859年發表他的《物種起源》時,卡爾・馬克思給弗里德里希・恩格斯(Frederick Engels)寫了一封信,他在信中說:『……這本書從大自然的【發展】史上為我們的觀念提供了依據。』……在十九世紀便為我們留下諸般豐富知識遺產的眾多傑出學者中,我們要特別感謝查理斯・達爾文(Charles Darwin),因他為我們如何去辯證理解自然的進化,開闢了出路。」25

著名的共產主義者弗里德里希・萊瑟納(Friedrich Lessner)曾斷言:《資本論 Das Kapital》及達爾文的《物種起源》是「本世紀兩本最偉大的科學巨著」26。在共產主義釀成約一億四千萬人死亡時,達爾文主義之所以會在其中扮演着重要【角色】的部分原因是:

「顯然,對於馬克思而言,人並沒有『受造之本性 nature』【或說:馬克思相信沒甚麼所謂『人性』】。……因為人類是他自己的創造者,並且有意識地成為他自己的創造者,好完全擺脫道德、倫理本性(the laws of nature)及其上帝之束縛。……因此,我們便能明白為什麼馬克思主義會為殘酷犧牲活生生的人命作出種種辯護:因為在現今的歷史階段中,這些人命僅是未完成【進化】的人類。」27

霍爾斯特(Halstead)補充說,共產主義的理論基礎

「……是辯證唯物主義,由弗里德里希・恩格斯於《反杜林論 Anti-Dührüng》及《自然辯證法 The Dialectics of Nature》中對其作出非常清晰的闡述。他承認地質學為確立『大自然界恆常變動』所作出的巨大貢獻,並認為達爾文能證明這一點也適用於生物上,尤其重要。 …無論如何,整個理論框架的癥結是在於:質變。恩格斯在《自然辯證法》中也闡明了這一點:『在發展中,質變並不是漸進的,而是迅速突發的:由一個狀態跳躍至另一種狀態』。 ……這正是【進行】革命的要訣。」28

康納(Conner)則補充說:共產主義所教導的是「通過擁護達爾文主義,勞動人民加強了對……反動派襲擊的防禦,亦為社會秩序變革【即:共產主義革命】鋪平了道路」29。

弗里德里希・恩格斯(Frederick Engels)

與馬克思共事並經常與他一起合著的弗里德里希・恩格斯,則是由一位篤信聖經「虔信主義」的嚴父所撫養長大。不過,恩格斯還是拒絕了基督教,部分原因明顯與他曾在柏林大學就讀有關30。在馬克思墳旁,恩格斯宣稱:「就像達爾文發現生物進化定律那樣,馬克思亦發現了人類歷史的進化定律……」31。研究達爾文的希默爾法布(Himmelfarb)就概括道:恩格斯為馬克思所寫的悼詞實在貼切不過——

「他們倆都頌揚生命的內在節奏和進程,一人論及『大自然』這生命,另一人則是『社會』這生命,通通都按着固定法則前進,不受上帝或人的意志所干擾。歷史上並沒發生甚麼悲劇災禍,就如在大自然中也沒有。沒有不可解釋的行為,也沒有甚麼是違反自然規則的事。【大自然或社會】有其內在能辯證的自我調整及修正的【機制】去改變和發展:上帝就如每個個人一樣,無能為力,亦無法去干預。」32

亞歷山大・赫爾岑(Alexander Herzen)

另外還有一些在共產主義運動發展中舉足輕重的人物。其中一人就是亞歷山大・ 赫爾岑(Alexander Herzen,1812–1870年):他是第一個在俄羅斯闡明這個新興激進主義的人,亦是一個能全面認同馬克思思想,並率先呼籲以大規模起義去實現共產政權的人。他的理論建基於農民公社之上,是具俄國特式的社會主義:他的這個理論版本,為俄羅斯直至1917年的大部分革命活動,提供了主要的思想基礎。而赫爾岑本人亦是深受進化論所影響:

「赫爾岑大學時期的作業基本上都是以『生物之形成』為題……赫爾岑對當時嚴肅的科學文獻有很好的暸解,尤其是那些發表進化論思想的作品……[包括]查理斯的祖父:伊拉斯謨斯・達爾文(Erasmus Darwin)的著作,及至其意識形態的先驅們……他密切關注堅持『物種不變』的居維葉(Cuvier)追隨者與『漸變或進化論』者杰弗羅伊・聖希拉爾(Geoffroy-Saint-Hilaire)之間的辯論。當然,他是支持後者的,因為若要說明『終極 the Absolute』是如何逐步發展形成就需要持續進化這個理論。簡言之,赫爾岑的科學訓練就是建基於自然哲學 Naturphilosophie 中有關生物學科的原始材料。」33

弗拉基米爾・列寧(Vladimir Lenin)

列寧亦深受達爾文主義影響,並按照「更少反而更好」的哲學行事(「更少反而更好」是其對「自然選擇 natural selection」之重申)34。他於中產階級家庭中成長,父母敬虔且篤信聖經35。但後來,約在1892年間,他發現了達爾文和馬克思的作品,自此就改變了他的一生36。讓列寧採納馬克思主義的,還有另一條導火線:俄國教育當局以一年的「寬限期」取消了他父親的終生任期,這樣的不公使他的家庭陷入困境;而一年之內他父親就去世了,這令年僅十六的列寧極為苦惱37。列寧非常欽佩其父,【在他心目中父親是】個勤奮虔誠又聰穎的人。科斯特(Koster)補充道:

「列寧辦公室裡唯一的藝術作品是個庸俗的雕像:坐在一堆包括《物種起源 Origin of Species》的書上的一隻猿猴正在凝視着一個人類的骷顱頭骨。當他在辦公桌前工作,核准計劃或簽署執行死刑令時,這&hellip標註着達爾文對人類評價的泥塑,就會一直留在列寧的視綫範圍之內。那猿猴和頭骨是其信仰象徵:達爾文主義相信人【只不過】是獸,世界是個叢林,個別人的性命【根本】無關痛癢。或許,列寧的性情為人本來並不惡毒,即使他的確實施了許多邪惡的議案。說不定那猿猴和頭骨就是會不時提醒他:根據達爾文的世界觀,人與人之間的殘酷是無可避免的。在透過『科學』手段努力去實現『工人【階級】天堂』之鬥爭中,他就得下令讓許許多多的人身亡。那猿猴和頭骨就可能有助於他去扼殺掉,任何在他健康成長的過程中留下來,要對人要良善或仁愛的念頭 。」38

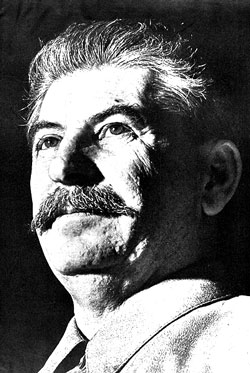

約瑟・斯大林(Joseph Stalin)

蘇聯獨裁者:約瑟夫.斯大林(原名為:約瑟夫・朱加什維利 Joseph Djugashvili)所殺害的人約有六千萬39。像達爾文一樣,他曾經也是個神學生; 又如達爾文那樣,進化論對其生命的轉變亦至關重要:它使一個信奉基督教的人,變為一個共產主義無神論者40、41。雅羅斯拉夫斯基(Yaroslavsky)指出:當斯大林還是個神學生時,他就「開始閱讀達爾文而改變,然後成為無神論者」42。

斯大林成為一個「狂熱的達爾文主義者,他放棄了對上帝的信仰,並開始告訴他在神學院的同學們:人們是從猿猴【進化】而來的,並不是亞當的後裔」40。雅羅斯拉夫斯基指出:年輕的斯大林於高里神學院就讀之時,就已熟知達爾文【的思想】,不僅如此,他還在那裡首次與馬克思主義結緣43。米勒(Miller)則補充說:斯大林記性非凡,費一丁點功夫就能完成他的課程,以至指導他的修士認為他會⋯⋯

「成為俄羅斯東正教中傑出的神父。但是在神學院的五年中,他亦對其祖國的民族主義運動、達爾文的理論以及維克多・雨果(Victor Hugo)關於法國大革命的著作都感興趣。作為民族主義者,他當然亦是反沙皇的,同時也加入了一個秘密的社會主義學會。」44

於是乎

「他在兒時經歷過的悲慘殘酷及在其中所領略到的世界觀,就因着閱讀達爾文而加深,並使他認定憐憫寬容便是軟弱愚蠢。他殺人如麻冷酷無情,恐怕就連希特拉也會自嘆不如,而他所殺的人比希特拉還要多。」45

科斯特(Koster)補充說,斯大林殺人有兩個主要原因:

「…【一是】因為人們對他的人身【安全構成】威脅,【二是】因為人們對所謂『進步』【構成】威脅——用馬克思/達爾文主義的術語來說,就是:為要達成『地上天國』的某種進化尚未能出現之時,【殺人便在所難免】。」46

斯大林年輕時的友伴——帕格斯(Parkadze)——就強調達爾文思想【對他們的】重要性:

「我們年輕人渴望獲得知識。因此,為了使我們神學院的同學對六天之內創造世界這個神話不屑一顧,我們必須熟知各類地質的起源,以及地球的年齡,並能夠在爭論中予以證明;而我們自己就必須熟悉達爾文的學說。我們從……萊爾(Lyell):《人類之古俗 Antiquity of Man》和達爾文:《人類的由來 Descent of Man》中得到了幫助,後者之譯本乃為謝切諾夫(Sechenov)所編註。斯大林同志非常喜愛閱讀謝切諾夫的科學著作。我們逐步進展到去研究社會階級之發展史,這使我們接觸到馬克思、恩格斯以及列寧的著作。在那個年代,閱讀有關馬克思主義文學著作是會被視作『宣揚顛覆叛變』而受到懲罰的。這樣懲罰的效果在神學院中尤其顯著:在那裡,甚至連達爾文的名字也會經常被當作粗口來使用。……是斯大林同志把這些書帶來給我們的。他會說:我們要做的第一件事,就是要成為無神論者。我們許多人開始接受唯物主義觀點,進而無視神學課題。我們會就科學中各個分支進行廣泛的閱讀;這不僅有助我們年青人擺脫神學院偏執狹獈的文化,亦同時為他們得以接受馬克思主義做好了思想上的準備。我們閱讀的每一本書,無論是考古學、地質學、天文學,還是關於原始文明的,都有助於我們去印證馬克思主義這真理。」47

因着列寧和斯大林等等蘇維埃領袖的影響力,達爾文被封為「蘇聯的英雄學者:莫斯科有一所壯觀的達爾文博物館,而蘇聯當局更為紀念《 物種起源》百週年而特別鑄造達爾文勛章」48。

馬克思以宗教信仰為敵

對於新興的共產主義運動來說,採納達爾文主義並抗拒宗教信仰,都是必不可少的。當馬克思放棄基督教信仰而成為無神論者時,他下結論說:宗教信仰是富人用來征服窮人的工具。他公開指控宗教是「人民的鴉片」,而幾乎在所有由共產黨執政的國度裡,教會要不是直接被取締,就是形同虛設49。鴉片是一種鎮痛劑,而馬克思認為宗教具有相似的功能;換言之,它之所以強調和平、非暴力及愛人陸鄰,無非就是為了安撫受欺壓的百姓,有讓他們感覺好一些的效果,但並沒有解決他們的困難。

馬克思覺得宗教不單是一種幻覺,它所具有貽害社會的作用,就是:讓被受壓迫的人們從其受迫害的真相中轉移視綫,並阻止人們看見他們其實是處於殘酷的現實之中。只要工人和被蹂躝的人相信他們的忍耐、德行與苦難,將會使他們在天國中獲得自由和幸福,他們就會容讓自己受逼迫。馬克思的結論是:只有當工人意識到其實是沒有上帝、沒有來世時,才會改變對現實的認識,而覺悟他們並沒有充分的理由不去擁有現在就想要的東西,即使這意味着他們必須從別人那裡奪取過來。

解決方案?馬克思就主張:廢除宗教信仰;這將容許窮人公開反抗「迫害他們的人」(如:地主、財主、企業家等等),並奪走他們的財富,以便窮人於今生今世就可以享有財富和成就。此外,由於「有財有勢的,就肯定不會交出他們的所有,群眾就必須動武搶占」50。艾德伯格(Eidelberg)指出:「馬克思的末世論:他唯物論的歷史哲學,從所有實際目的來看,都是一個要求人持續不斷去革命的學說,是一種只會在不時發生暴動、恐怖及暴政之中,才能發表的學說」51。

這就是為什麼馬克思得出結論說:人民獲得真正幸福的前提就是「廢除宗教信仰」52。因此,共產主義的一個重要基石,就是拿掉人民當中的鴉片(宗教),並說服他們現在就應該吃喝玩樂,反正他們可能明天便死掉(還有,若想擁有資源錢財去吃喝玩樂,他們就應該從有錢人和成功人士那裡偷過來)。馬克思強調達爾文思想哲學:除了此時此地的個人享樂,從長遠來看,生命並沒有任何意義或目的,因為我們是自然界的偶然,很可能再也不會在地球上出現53。

但是,馬克思那不切現實(雖然還是烏托邦)的世界觀,並沒有好好把一個重要的因素計算在內;那就是,如聖經所強調的一個事實:作工的得工價乃是理想當然的。開辦企業通常必需承擔巨大風險,亦往往需要極具才華的人去長時間工作並歷盡艱辛,才能帶領該企業走向成功。大多數做生意的都失敗,不到五分之一會成功,就算成功了,在絕大多數情況下,業務通常也只是中規中矩而已。

不過,從另一個角度來看,如果一家企業成功了,將會產生巨大的回報。回報不僅包括財富和聲望,而且還包括功成立業的滿足感。許多生意失敗的人失去他們所擁有的一切,【所以】回報必須相當大,人們才會甘願承擔所涉及的風險。基於這些原因,作為一種經濟理論來說,共產主義就注定會失敗。

為了確保共產主義能維持其權力基礎,就有必要向人民灌輸反對宗教信仰的【意識形態】,特別是要反對基督教、猶太教和穆斯林等宗教,因為它們強調:若沒有相應合理的賠償,剝奪人民財產就是犯罪,而謀財害命就更是極其嚴重的罪行。10。還有,同樣亦是這些宗教所強調的:我們應該擇善而固執,即使在這個世界並不能保證公義會得而伸張(但神已承諾會在來世會獎賞追求正義的人)。

對馬克思及許多他的追隨者來說,其理論發展的關鍵是在於:拒絕基督教及其道德價值觀,並且轉向認同不可知論或無神論的世界觀。聖經教導說:應該對窮人、孤兒寡婦、殘瘴人士、受社會所排擠的人們,甚至罪犯等,表示愛護、同情和關心,但同時也強調「作工的得工價乃是理所當然的」,亦譴責殺害他人(即使在一場社會革命中:動刀劍的必死在刀下,啟示錄 13:10)。當人們工作的成果遭受到剝奪時,基督教通常會成為一股抵抗這種剝奪的力量。

馬克思無神論理想的結局悲慘,實在非常明顯。在共產主義者的理想中的「各盡其力,各取所需」,往往都變成「各自盡力搾取,付出的越少就越好」。結果導致大多數共產黨國家的經濟陷入破產。在過去的十年中【譯者按:原文於2001年發表】,我們目睹了所有共產主義政權的瓦解,並且它們都被資本主義或社會主義政府所取締(古巴和中國現在擁有的是社會主義政府,中國力圖與資本主義共存,因而已著手開放改革為市場經濟【譯者按:其經濟在文革後能死灰復燃,實有賴於香港及台灣的商人:他們在上世紀八九十年代向中國大陸投入大量資金、技術與人才;可惜近年來中國共產黨倒行逆施:國進民退,其經濟前景就不再樂觀(時為2021年)】,朝鮮亦正在迅速走向社會主義政府)。社會的素質取決於其領袖的水平。國家社會中的學校、工廠,以及政府,都應該由最有本事的賢能去經營。俄羅斯和東歐大部分地區的經濟貧困(那是由於內在復雜糾結的因素所致)就足以證明共產主義的失敗。

為什麼共產主義是無神的?為什麼它造成大屠殺?

馬克思(1818–1883)深受黑格爾的辯證法概念所影響。喬治・黑格爾(George Hegel,1770–1831)認為:隨著時間的流逝,宗教、科學、歷史,以及「其他大多數事物」都會進化到更高的境界54。它是通過稱為辯證法的過程來達成:在該過程中,一個命題(一個想法)最終會遇到一個對立面(一個相反的想法),從而產生出新舊思想的最佳綜合(或融合)55。馬克思得出的結論說:資本主義就是那個命題,而組織起來的無產階級就是其對立面。本質上,資本主義的主要矛盾存在於控制生產工具的人(即老闆,富裕階層或資產階級)與實際從事勞動的人(工人或無產階級)之間。馬克思的中心思想是:其綜合(即: 共產主義)將從無產階級與資產階級之間的鬥爭中產生出來。馬克思的名言「全世界無產者聯合起來,並推翻壓迫你們的人」就闡明了他這個論點。

馬克思下結論說:群眾(工人,即在工廠和農場工作的人)將與老闆、財主及企業家鬥爭。由於工人人數比老闆多很多,馬克思就認為工人最終會以暴力革命去推翻企業家,奪走他們的工廠和財富。結果將會是無產階級專政。馬克思因而相信,私有財產將被廢除,工人將集體擁有國家,包括農場及生產工具。這樣,所有工人將均分他們勞動的成果,從而建立一個無階級的社會,其中的每個人都會獲得一樣的收入。這種哲學顯然吸引了數以百萬計的人,尤其是窮人、被壓迫的人,以及許多關心窮人的中產階級。

共產主義革命於是就強行從地主階層、財主、實業家和其他人手中搶奪其財產。這般挪用佔有別人的土地和財富,往往就引起大量廣泛的抵抗。

這些人當中,許多是以辛勤工作及精明的生意頭腦來積累財富的,他們並不願意放棄多年來辛苦工作,才能獲得的一切。於是乎,【共產主義革命】這場血腥大屠殺就奪去數億人的性命。被殺害的人通常包括極具才華的企業家、技術一流的工業家,以及國家中的知識分子、中流砥柱。然後,那些被馬克思稱作資產階級的人所曾經營過的公司和工廠,就委派工人去負責管理。許多受委派的工人根本缺乏經營這些業務所需要的技能和素質。因此,劣質產品、低生產力,以及大量廢物,就成為共產主義社會中世世代代的慣例。

正如喬拉夫斯基(Jorafsky)所指出的那樣,無論歷史將會怎樣嚴厲地批判馬克思主義,有個事實卻是【無可否認的】:馬克思的理論,從根本上,已將達爾文主義與革命造反結合起來,以致不可分割【的地步】–—

「……馬克思宣稱他能給那些將要改變社會的人們提供科學性指導,而歷史學家幾乎都不能否認:他這樣的聲稱,就是使其學說具有巨大影響力的主要原因之一。」56

中國共產主義

達爾文主義也是中國共產革命的關鍵因素:「照着德國的達爾文主義者提出的那樣,毛澤東專達爾文為中國科學社會主義的基礎」20、57。毛所發起的政策導致多達八千萬人被殺害。許靖華(Kenneth Hsü)就有闡明達爾文主義被應用到甚麼程度。於上世紀四十年代,當他還在中國讀書時,班上人們會鍛煉身體,好使自己的身體更強壯。在早餐前一小時的剩餘時間裡,主任會長篇大論教訓他們一番,對我們說:「我們必須有如鋼鐵般堅強的意志去為生存而奮鬥:弱者必然滅亡,只有強者才能生存下去。」58

許靖華更補充說明他們所受的教育是:一個人並不是受其母親呵護幼承庭訓得力成長,反而是透過仇恨支取能力。然後,許靖華提到一件諷刺的事情:

「當年同時在戰線的另一邊,有個十幾歲的德國男孩聽了戈培爾(Goebbels)的偉論,並被徵召進入希特拉青年團(Hitler Jugend)。根據我們各自老師【當年】的說法,我們倆人中只會有一人能勝過對方而存活下來;但若後來發現我們現在成為同事鄰居並且是朋友,這可不會令我母親感到出奇。儘管我們倆都從戰爭中倖存下來,卻是同樣受害於同一種無情殘酷的社會意識形態:以為個人、階級、國家或種族之間的鬥爭是生活中自然不過的事,亦假設強者自然就會掠奪弱者。已在上個世紀,甚至更長時間裡,這種意識形態被認為是科學的自然定律,是查理斯・達爾文1859年在其著作《物種起源》中提出的進化機制……從我走進校園聽到那位主任以他那引以為傲的達爾文主義來否定家中所教給我的智慧時算起,都已有三個十年了。」59

許靖華於是下了個定案:有鑑於戰爭中所發生的,以及自此以後(及至將來可能發生的事情),「我必須質疑這種鬥爭,結果有帶來任何的優生化嗎?作為科學家,我必須專門去考究一下,這個足以貽害蒼生的主張到底有何科學根據。」60、58

許靖華的報告指:於西奧・薩姆納(Theo Sumner)與德國總理施密特(Helmit Schmit)到訪中國大陸的一次經歷之中,就能呈現出達爾文主義的重要性。西奧很驚訝自己親耳聽到毛澤東說他自己有負於達爾文這位人兄,特別是因為他也啟發了希特拉,並海克爾(Ernst Haeckel)這樣的一個達爾文主義者61。許靖華總結認為:毛澤東深信「沒有自然選擇的持續施壓」,人類就會退化;這個想法激發毛澤東提倡「不斷地革命,而這就使我的祖國瀕臨滅亡」。

結論

在希特拉、斯大林和毛澤東的心目中,將人當作動物看待是沒有錯的,因為他們認為達爾文已「證明」人類並不是上帝所創造的,而是源自某個簡單的單細胞生物的後裔。三人皆認為:若是要達到達爾文主義哲學的目標,在道德上正當的做法就是,消滅較為次等的人們,或是「將他們像畜牲一樣放進牛棚車上,開往集中營或勞教所(原文為: gulags,是前蘇聯勞改營的叫法)去」62。

達爾文的思想在共產主義的發展及擴張上都扮演着至關重要的角色。儘管我們難以斷言:若沒有達爾文所發表的進化論,共產主義就不會如斯興波作浪;但顯然,如果馬克思、列寧、恩格斯、斯大林都繼續持守猶太/基督教的世界觀,而沒有成為達爾文主義者,共產黨人的理論及其所激發的革命就不會擴散到這麼多個國家。那麼,共產主義所造成的大屠殺(其中導致超過一億人的死亡)就很可能不會發生。引用諾貝爾獎獲得者—–亞歷山大・索爾仁尼琴(Alexander Solzhenitsyn)的話:

「…如果今天有人請我盡量簡明地表達,吞滅了我國(俄羅斯)大約六千萬人民的那場毀滅性革命的主要起因 ,那麼,我只得再一次說:『人們忘卻了上帝;就是所有這一切會發生的原因。』沒能說得比這更精準的了!」63

鳴謝

我要感謝湯普森博士(Bert Thompson, Ph.D.)、弗賴爾博士(Wayne Frair, Ph.D.)、里樂先生(Clifford Lillo)以及伍莫華碩士(John Woodmorappe, M.A.)對本文初稿所作之評語。

參考文獻及註解

- Courtois, S., Werth, N., Panne, J-L., Paczkowski, A., Bartosek, K. and Margolin, J-L., The Black Book of Communism; Crimes, Terror, Repression, Harvard University Press, Cambridge, p. 4, 1999. 回到內文。

- Morris, H., That Their Words May be Used Against Them, Master Books, Forrest, p. 417, 1997. 回到內文。

- Wilder-Smith, B., The Day Nazi Germany Died, Master Books, San Diego, p. 27, 1982. 回到內文。

- Perloff, J., Tornado in a Junkyard, Refuge Books, Arlington, p. 244, 1999. 回到內文。

- Kolman, E., Marx and Darwin, The Labour Monthly 13(11):702–705, p. 705, 1931. 回到內文。

- Bethell, T., Burning Darwin to save Marx, Harpers Magazine, p. 37, December 1978. 回到內文。

- Hofstadter, R., Social Darwinism in American Thought, George Braziller Inc., New York, p. 115, 1959. 回到內文。

- Berlin, I., Karl Marx: His Life and Environment, Oxford University Press, New York, p. 31, 1959. 回到內文。

- Koster, J., The Atheist Syndrome, Wolgemuth and Hyatt, Brentwood, pp. 162, 164, 1989. 回到內文。

- Wurmbrand, R., Marx and Satan, Crossway Books, Westchester, p. 11, 1987. 回到內文。

- Berlin, 見註 8,第1頁。 回到內文。

- Pannekoek, A., Marxism and Darwinism, Charles A Kerr, Chicago, 1912. 回到內文。

- Barzun, J., Darwin, Marx, Wagner: Critique of a Heritage, 2nd Edition, Doubleday, Garden City, New York, p. 8, 1958. 回到內文。

- Barzun, 見註 13,第170頁。回到內文。

- Zirkle, C., Evolution, Marxian Biology, and the Social Scene, University of Philadelphia Press, Philadelphia, pp. 85–87, p. 86, 1959. 回到內文。

- Colp, R., Jr., The contracts between Karl Marx and Charles Darwin, J. History of Ideas 35(2):329–338; p. 329, 1972. 回到內文。

- Colp, 見註 16,第329–330頁。回到內文。

- Lessner, F., A workers reminiscences of Karl Marx; in: Reminscences of Marx and Engels, Foreign Languages Pub. House, Moscow, p. 106, 1968. 回到內文。

- Berlin, 見註 8,第30頁。回到內文。

- Stein, G.J., Biological science and the roots of Nazism, American Scientist 76:50–58, p. 52, 1988. 回到內文。

- Hyman, S.E., The Tangled Bank: Darwin, Marx, Frazer & Freud as Imaginative Writers, Grosset and Dunlap, New York, 1966. 回到內文。

- Heyer, P., Marx and Darwin: A Related Legacy on Man, Nature and Society, Ph.D. Dissertation, Rutgers University, 1975. 回到內文。

- Conner, C., Evolution vs. Creationism: in defense of scientific thinking, International Socialist Review (monthly magazine supplement to the Militant), p. 4, November 1980. 回到內文。

- Torr, D. (Ed.), Karl Marx and Friedrich Engels: Correspondence 1846–1895, International Publishers, New York, 1934. 回到內文。

- Conner, 見註 23,第12及18頁。 回到內文。

- Lessner, 見註 18,第109頁。 回到內文。

- Eidelberg, P., Karl Marx and the declaration of independence: the meaning of Marxism, Intercollegiate Review 20:3–11, p. 10, 1984. 回到內文。

- Halstead, L.B., Popper: good philosophy, bad science, New Scientist, pp. 216–217, 17 July 1980. 回到內文。

- Conner, 見註 23,第12頁。 回到內文。

- Koster, 見註 9,第164頁。 回到內文。

- Treadgold, D., Twentieth Century Russia, Rand McNally, Chicago, p. 50, 1972. 回到內文。

- Himmelfarb, G., Darwin and the Darwinian Revolution, W.W. Norton, New York, pp. 422–423,1959. 回到內文。

- Malia, M., Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism, Harvard University Press, p. 91, 1961. Reprinted, Grossett and Dunlap, New York, 1971. 回到內文。

- Schwartz, F., The Three Faces of Revolution, The Capitol Hill Press, Falls Church, p. 30, 1972. 回到內文。

- Miller, W., Roberts, H. and Shulman, M., The Meaning of Communism, Silver Burdett, Morristown, p. 33, 1963. 回到內文。

- Miller et al., 見註 35,第36頁。 回到內文。

- Koster, 見註 9,第174頁。 回到內文。

- Koster, 見註 9,第174頁。 回到內文。

- Antonov-Ovesyenko, A., The Time of Stalin: Portrait of a Tyranny, Harper and Row, New York, 1981. 回到內文。

- Koster, 見註 9,第176頁。 回到內文。

- Humber, P.G., Stalin’s brutal faith, Impact, October 1987. 回到內文。

- Yaroslavsky, E., Landmarks in the Life of Stalin, Foreign Languages Publishing House, Moscow, pp. 8–9, 1940. 回到內文。

- Yaroslavsky, 見註 42,第9頁。 回到內文。

- Miller et al., 見註 35,第77頁。 回到內文。

- Koster, 見註 9,第177頁。 回到內文。

- Koster, 見註 9,第178頁。 回到內文。

- Yaroslavsky, 見註 42,第12–13頁。 回到內文。

- Huxley, J. and Kittlewell, H.B.D., Charles Darwin and His World, Viking Press, New York, p. 80, 1965. 回到內文。

- Marx, K., A Contribution to the Critique of Hagel’s Philosophy of Right, p. 57, 1844. 轉載於 Early Political Writings (edited and translated by Joseph O’Malley), Cambridge University Press, 1994. 回到內文。

- Macrone, M., Eureka! 81 Key Ideas Explained, Barnes and Noble, New York, p. 216, 1995. 回到內文。

- Eidelberg, 見註 27,第10頁。回到內文。

- Marx, 見註 49,第58頁。回到內文。

- Gould, S.J., Wonderful Life: Burgess Shale and the Nature of History, W.W. Norton, New York, p. 233, 1989. 回到內文。

- Macrone, 見註 50,第52頁。回到內文。

- Macrone, 見註 50,第51頁。回到內文。

- Joravfsky, D., Soviet Marxism and Natural Science, Routledge and Kegan Paul, London, p. 4, 1961. 回到內文。

- Stein, 見註 20,第52頁;又 Ruse, M., Biology and values: a fresh look; in: Marcus et al., Logic, Methodology, and Philosophy of Science, Elsevier Science Publications B.V., p. 460, 1986. 回到內文。

- Hsü, K.J., The Great Dying: Cosmic Catastrophe, Dinosaurs and the Theory of Evolution, Brace Jovanovich, Harcourt, p. 1, 1986. 回到內文。

- Hsü, 見註 58,第1–2頁。回到內文。

- Hsü, 見註 58,第2頁。回到內文。

- Hsü, 見註 58,第13頁。回到內文。

- Perloff, 見註 4,第225頁。回到內文。

- Quoted in Ericson, E., Solzhenitsyn: voice from the Gulag, Eternity, pp. 21–24, October 1985. 回到內文。

Readers’ comments

Comments are automatically closed 14 days after publication.