达尔文乃共产主义之基础

文章来源: Journal of Creation 15(1):89–95, 2001年4月

撮要

本文检阅共产主义创始人的著作后发现:进化论,特别是达尔文所教授的理论,对现代共产主义的发展崛起来说,至关重要。许多共产主义的总建筑师,包括:斯大林、列宁、马克思和恩格斯,原先都接受《创世纪》所描绘的世界观,直至他们接触到达尔文及与其同代的思想家后才有所转变,并最终导致他们摒弃原先那套世界观。此外,他们之所以改为信奉共产主义并转向一套基于无神论的哲学去看待世界,达尔文主义就是其中的关键。再者,共产主义者的核心思想就是:暴力革命(在其中强者推翻弱者)是历史进程中自然而无可避免的一环;而这种思想正正是出自达尔文主义中的概念及其所得出的结论。

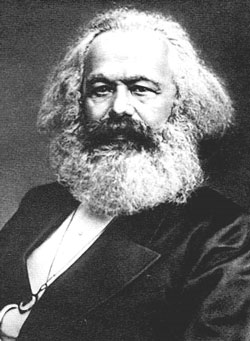

(1818–1883)

达尔文主义作为一种世界观,起了关键的作用:它不仅促进纳粹主义的发展,而且还导致共产主义的兴起,而据估计,共产政权下的大屠杀就夺走了超过一亿人的性命1。与他的前辈、朋辈及后继者一样,马克思是一个教条式的进化论者:他试图在进化论的前提下建构其心目中的社会。因有大量文献去支持,所以鲜有人会质疑这样的说法2。

比阿特・怀尔德史密夫(Beate Wilder-Smith) 认为进化论是

「当今马克思主义学说之核心。纳粹对其深信不疑,而如今共产党亦同样确信进化已在发生:所有生物都会自发向上进化,而那些处于中间过渡的(或说进化程度较低的类型)就应该积极予以消灭。他们认为可以亦应该积极为自然选择(natural selection)推波助灛,因此制定了政治措施来铲除他们认为『进化不全』的残疾人、犹太人及黑人。」 3

许多极端分子在达尔文于1859年发表其成名作《物种起源 On the Origin of Species》之前就非常活跃,但碍于在此以前,宗教信仰无论是在科学家当中,还是在其他群体里,人们都奉行不悖;于是乎,这些激进分子要说服大众去接受共产主义(或其他左派)的意识形态就极为艰难。数百年来,西方国家之所以能够阻挡最激进极端的运动兴起,这个就是部份的原因。然而,达尔文却为马克思主义敞开了大门,因为他让马克思有了否定万物受造并继而否认有上帝的「科学」理由4。对上帝的否认,加上其对达尔文的认识,就启发了马克思去发展他那新一套的无神论世界观,现在被称之为:共产主义。与其他达尔文主义者一样,马克思强调他的共产主义世界观是「科学的」,于是就妄称自己所采用的是「科学的方法、科学的眼界」5。贝塞尔(Bethell)指出马克思之所以钦佩达尔文的著作,

「并不是为了经国济世。其更根本的原因是:达尔文的世界单纯唯物;对世界的理解就不再涉及,任何在其以外或在其之上,而不可观察的非物质因由。在此重要的方向上,达尔文和马克思是真正的同志……」 6

历史学家霍夫施塔特(Hofstadter)亦指出:大多数早期的正统马克思主义者「在达尔文的氛围下,都感到十分自在」;在德国社会主义书店的架上,就并排陈列着达尔文与马克思的著作7。他更补充道:「那些从芝加哥的克尔出版社(美国主要的共产主义书籍出版商)倾巢而出的」共产主义书籍,就经常引用达尔文、赫胥黎(Thomas Huxley) 、史宾赛(Herbert Spencer)和海克尔(Ernst Haeckel)的名言作为点缀7。

卡尔・马克思(Karl Marx)

马克思出生于1818年,于1824年接受路德教会的洗礼,就读于路德教会小学,他曾因多篇「最为认真」以道德和宗教为题的作文被受称赞,其老师们亦评价他「颇为精通神学」 (他的第一篇作品是关于「基督之爱」)8、9、10,一直到他遇上了唯物论和无神论(这些当时在柏林大学普遍流行的见解)。马克思孜孜不倦地写作,直到离世,一共出版了数百本书、专著和文章。以赛亚・柏林爵士(Sir Isaiah Berlin)甚至声称:没有一个思想家「在十九世纪,能像卡尔・马克思那样:如此刻意直接且强烈地影响着人类。」11

马克思视现实世界为达尔文「适者生存」式的斗争,其中包括强者的胜利和弱者的屈从12。达尔文教导说:「汰弱留强」存在于所有种类的生物中间。马克思从这一思想出发,认为人间主要的「生存斗争」基本上发生在社会阶级之间。巴尊(Barzun) 13得出结论认为:马克思确信自己的任务与达尔文的完全一致、并行不悖,并且⋯⋯

「像达尔文一样,马克思认为自己也发现了【事物】发展的定律。他认为历史是分阶段【发展】的,就如达尔文主义者看到各个地质层,就会将其中的物种视作相继的【进化阶段】那样……马克思和达尔文都把『斗争』当作为发展的途径。再者,对达尔文来说,生存与繁殖就是衡量某一生命的价值标准;一般来说,这些是随着时间过去必然会发生的事,但他却完全无视该生命后代在道德或美学上的价值。对马克思来说,衡量【社会】价值的标准就是劳动力的消耗,而这亦是迟早必然会发生的事,但卻同樣沒有考慮到所產生出來的事物之成效。当面对反对意见时,达尔文和马克思都倾向于说些模棱两可的话,不然就闪烁其词,去修饰一下他们那一贯机械式的回避。」 14

马克思主要借助于达尔文【学说去建立】他的中心思想。套用马克思的话:「达尔文的书甚为重要,对我而言,他那『自然选择natural selection』的说法为历史中的『阶级斗争class struggle』奠定了基础。 ……[达尔文的书]不仅对自然科学中的『目的论』构成致命打击……而且经由实际经验的解释【赋予】其合理的意义。」15马克思在达尔文出版其书《物种起源The Origin of Speices》仅仅一年后就已读毕该书一遍,他的热情使他在两年后又再重新阅读一遍16。他参加了托马斯・赫胥黎(Thomas Huxley)关于达尔文思想的一系列演讲,并在「随后的好几个月里,除了达尔文及其科学发现的巨大意义外,就没什么别的」是他有谈及的了17。据其一位亲密的合伙人说,马克思亦是

「……其中一位在最早期就能掌握得到:达尔文的研究意义重大。甚至在1859年之前———即《物种起源》出版那年,无独有偶,那亦正是马克思【出版其】《政治经济学批判 Zur Kritik der PolitischenÖkonomie》的年份———马克思就意识到达尔文有着划时代的重要性。皆因达尔文…就如马克思本人一样,亦是正在为准备一场革命而工作…马克思紧贴所有新动态、注意每步的进展,尤其是【发生】在自然科学领域里的……」 18

柏林爵士说:在成为共产主义者之后,马克思就强烈地恨恶任何「相信有超自然原由的信念」19。斯坦因(Stein)就指出:「马克思他自己认为达尔文的著作是从自然科学上印证了他本人的观点……」20。海曼(Hyman)则认为要为二十世纪中诸多重大事故负责的那四个男人当中,就包括了达尔文和马克思21。按海耶尔(Heyer)的说法,马克思为达尔文而「痴迷」;显然,达尔文的思想不仅对他和恩格斯影响深远,对列宁和斯大林亦然;此外,这些人的著作就经常谈论到达尔文的思想22。马克思和恩格斯「热烈拥抱」达尔文主义,紧贴追随达尔文的著作,并且经常在书信中交流他们自己(并他人)对达尔文结论的观感 23、24。共产党人认识到达尔文对其运动的重要性,因此大力拥护他:

「社会主义者从运动一开始就意识到达尔文主义是其总体世界观的重要元素。当达尔文于1859年发表他的《物种起源》时,卡尔・马克思给弗里德里希・恩格斯(Frederick Engels)写了一封信,他在信中说:『……这本书从大自然的【发展】史上为我们的观念提供了依据。』……在十九世纪便为我们留下诸般丰富知识遗产的众多杰出学者中,我们要特别感谢查理斯・达尔文(Charles Darwin),因他为我们如何去辩证理解自然的进化,开辟了出路。」 25

著名的共产主义者弗里德里希・莱瑟纳(Friedrich Lessner)曾断言:《资本论Das Kapital》及达尔文的《物种起源》是「本世纪两本最伟大的科学巨著」26。在共产主义酿成约一亿四千万人死亡时,达尔文主义之所以会在其中扮演着重要【角色】的部分原因是:

「显然,对于马克思而言,人并没有『受造之本性 nature』【或说:马克思相信没什么所谓『人性』】。……因为人类是他自己的创造者,并且有意识地成为他自己的创造者,好完全摆脱道德、伦理本性(the laws of nature)及其上帝之束缚。……因此,我们便能明白为什么马克思主义会为残酷牺牲活生生的人命作出种种辩护:因为在现今的历史阶段中,这些人命仅是未完成【进化】的人类。」 27

霍尔斯特(Halstead)补充说,共产主义的理论基础

「……是辩证唯物主义,由弗里德里希・恩格斯于《反杜林论 Anti-Dührüng》及《自然辩证法 The Dialectics of Nature》中对其作出非常清晰的阐述。他承认地质学为确立『大自然界恒常变动』所作出的巨大贡献,并认为达尔文能证明这一点也适用于生物上,尤其重要。 …无论如何,整个理论框架的症结是在于:质变。恩格斯在《自然辩证法》中也阐明了这一点:『在发展中,质变并不是渐进的,而是迅速突发的:由一个状态跳跃至另一种状态』。……这正是【进行】革命的要诀。」 28

康纳(Conner)则补充说:共产主义所教导的是「通过拥护达尔文主义,劳动人民加强了对……反动派袭击的防御,亦为社会秩序变革【即:共产主义革命】铺平了道路」29。

弗里德里希・恩格斯(Frederick Engels)

与马克思共事并经常与他一起合着的弗里德里希・恩格斯,则是由一位笃信圣经「虔信主义」的严父所抚养长大。不过,恩格斯还是拒绝了基督教,部分原因明显与他曾在柏林大学就读有关30。在马克思坟旁,恩格斯宣称:「就像达尔文发现生物进化定律那样,马克思亦发现了人类历史的进化定律……」31。研究达尔文的希默尔法布(Himmelfarb)就概括道:恩格斯为马克思所写的悼词实在贴切不过——

「他们俩都颂扬生命的内在节奏和进程,一人论及『大自然』这生命,另一人则是『社会』这生命,通通都按着固定法则前进,不受上帝或人的意志所干扰。历史上并没发生什么悲剧灾祸,就如在大自然中也没有。没有不可解释的行为,也没有什么是违反自然规则的事。 【大自然或社会】有其内在能辩证的自我调整及修正的【机制】去改变和发展:上帝就如每个个人一样,无能为力,亦无法去干预。」 32

亚历山大・赫尔岑(Alexander Herzen)

另外还有一些在共产主义运动发展中举足轻重的人物。其中一人就是亚历山大・ 赫尔岑(Alexander Herzen,1812–1870年):他是第一个在俄罗斯阐明这个新兴激进主义的人,亦是一个能全面认同马克思思想,并率先呼吁以大规模起义去实现共产政权的人。他的理论建基于农民公社之上,是具俄国特式的社会主义:他的这个理论版本,为俄罗斯直至1917年的大部分革命活动,提供了主要的思想基础。而赫尔岑本人亦是深受进化论所影响:

「赫尔岑大学时期的作业基本上都是以『生物之形成』为题……赫尔岑对当时严肃的科学文献有很好的了解,尤其是那些发表进化论思想的作品……[包括]查理斯的祖父:伊拉斯谟斯・达尔文(Erasmus Darwin)的著作,及至其意识形态的先驱们……他密切关注坚持『物种不变』的居维叶(Cuvier)追随者与『渐变或进化论』者杰弗罗伊・圣希拉尔(Geoffroy-Saint-Hilaire)之间的辩论。当然,他是支持后者的,因为若要说明『终极 the Absolute』是如何逐步发展形成就需要持续进化这个理论。简言之,赫尔岑的科学训练就是建基于 自然哲学Naturphilosophie中有关生物学科的原始材料。」 33

弗拉基米尔・列宁(Vladimir Lenin)

列宁亦深受达尔文主义影响,并按照「更少反而更好」的哲学行事(「更少反而更好」是其对「自然选择natural selection」之重申)34。他于中产阶级家庭中成长,父母敬虔且笃信圣经35。但后来,约在1892年间,他发现了达尔文和马克思的作品,自此就改变了他的一生36。让列宁采纳马克思主义的,还有另一条导火线:俄国教育当局以一年的「宽限期」取消了他父亲的终生任期,这样的不公使他的家庭陷入困境;而一年之内他父亲就去世了,这令年仅十六的列宁极为苦恼37。列宁非常钦佩其父,【在他心目中父亲是】个勤奋虔诚又聪颖的人。科斯特(Koster)补充道:

「列宁办公室里唯一的艺术作品是个庸俗的雕像:坐在一堆包括《物种起源 Origin of Species》的书上的一只猿猴正在凝视着一个人类的骷颅头骨。当他在办公桌前工作,核准计划或签署执行死刑令时,这&hellip标注着达尔文对人类评价的泥塑,就会一直留在列宁的视线范围之内。那猿猴和头骨是其信仰象征:达尔文主义相信人【只不过】是兽,世界是个丛林,个别人的性命【根本】无关痛痒。或许,列宁的性情为人本来并不恶毒,即使他的确实施了许多邪恶的议案。说不定那猿猴和头骨就是会不时提醒他:根据达尔文的世界观,人与人之间的残酷是无可避免的。在透过『科学』手段努力去实现『工人【阶级】天堂』之斗争中,他就得下令让许许多多的人身亡。那猿猴和头骨就可能有助于他去扼杀掉,任何在他健康成长的过程中留下来,要对人要良善或仁爱的念头。」 38

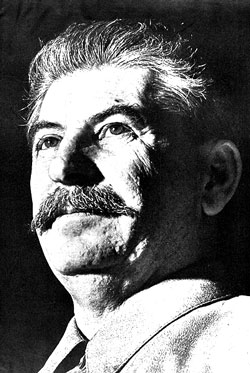

约瑟・斯大林(Joseph Stalin)

(1879–1953)

苏联独裁者:约瑟夫.斯大林(原名为:约瑟夫・朱加什维利Joseph Djugashvili)所杀害的人约有六千万39。像达尔文一样,他曾经也是个神学生;又如达尔文那样,进化论对其生命的转变亦至关重要:它使一个信奉基督教的人,变为一个共产主义无神论者40、41。雅罗斯拉夫斯基(Yaroslavsky)指出:当斯大林还是个神学生时,他就「开始阅读达尔文而改变,然后成为无神论者」42。

斯大林成为一个「狂热的达尔文主义者,他放弃了对上帝的信仰,并开始告诉他在神学院的同学们:人们是从猿猴【进化】而来的,并不是亚当的后裔」40。雅罗斯拉夫斯基指出:年轻的斯大林于高里神学院就读之时,就已熟知达尔文【的思想】,不仅如此,他还在那里首次与马克思主义结缘43。米勒(Miller)則補充說:斯大林記性非凡,費一丁點功夫就能完成他的課程,以至指導他的修士認為他會⋯⋯

「成为俄罗斯东正教中杰出的神父。但是在神学院的五年中,他亦对其祖国的民族主义运动、达尔文的理论以及维克多・雨果(Victor Hugo)关于法国大革命的著作都感兴趣。作为民族主义者,他当然亦是反沙皇的,同时也加入了一个秘密的社会主义学会。」44

于是乎

「他在儿时经历过的悲惨残酷及在其中所领略到的世界观,就因着阅读达尔文而加深,并使他认定怜悯宽容便是软弱愚蠢。他杀人如麻冷酷无情,恐怕就连希特拉也会自叹不如,而他所杀的人比希特拉还要多。」 45

科斯特(Koster)补充说,斯大林杀人有两个主要原因:

「…【一是】因为人们对他的人身【安全构成】威胁,【二是】因为人们对所谓『进步』【构成】威胁——用马克思/达尔文主义的术语来说,就是:为要达成『地上天国』的某种进化尚未能出现之时,【杀人便在所难免】。」 46

斯大林年轻时的友伴——帕格斯(Parkadze)——就强调达尔文思想【对他们的】重要性:

「我们年轻人渴望获得知识。因此,为了使我们神学院的同学对六天之内创造世界这个神话不屑一顾,我们必须熟知各类地质的起源,以及地球的年龄,并能够在争论中予以证明;而我们自己就必须熟悉达尔文的学说。我们从……莱尔(Lyell):《人类之古俗 Antiquity of Man》和达尔文:《人类的由来 Descent of Man》中得到了帮助,后者之译本乃为谢切诺夫(Sechenov)所编注。斯大林同志非常喜爱阅读谢切诺夫的科学著作。我们逐步进展到去研究社会阶级之发展史,这使我们接触到马克思、恩格斯以及列宁的著作。在那个年代,阅读有关马克思主义文学著作是会被视作『宣扬颠覆叛变』而受到惩罚的。这样惩罚的效果在神学院中尤其显著:在那里,甚至连达尔文的名字也会经常被当作粗口来使用。 ……是斯大林同志把这些书带来给我们的。他会说:我们要做的第一件事,就是要成为无神论者。我们许多人开始接受唯物主义观点,进而无视神学课题。我们会就科学中各个分支进行广泛的阅读;这不仅有助我们年青人摆脱神学院偏执狭獈的文化,亦同时为他们得以接受马克思主义做好了思想上的准备。我们阅读的每一本书,无论是考古学、地质学、天文学,还是关于原始文明的,都有助于我们去印证马克思主义这真理。」 47

因着列宁和斯大林等等苏维埃领袖的影响力,达尔文被封为「苏联的英雄学者:莫斯科有一所壮观的达尔文博物馆,而苏联当局更为纪念《 物种起源》百周年而特别铸造达尔文勋章」48。

马克思以宗教信仰为敌

对于新兴的共产主义运动来说,采纳达尔文主义并抗拒宗教信仰,都是必不可少的。当马克思放弃基督教信仰而成为无神论者时,他下结论说:宗教信仰是富人用来征服穷人的工具。他公开指控宗教是「人民的鸦片」,而几乎在所有由共产党执政的国度里,教会要不是直接被取缔,就是形同虚设49。鸦片是一种镇痛剂,而马克思认为宗教具有相似的功能;换言之,它之所以强调和平、非暴力及爱人陆邻,无非就是为了安抚受欺压的百姓,有让他们感觉好一些的效果,但并没有解决他们的困难。

马克思觉得宗教不单是一种幻觉,它所具有贻害社会的作用,就是:让被受压迫的人们从其受迫害的真相中转移视线,并阻止人们看见他们其实是处于残酷的现实之中。只要工人和被蹂躝的人相信他们的忍耐、德行与苦难,将会使他们在天国中获得自由和幸福,他们就会容让自己受逼迫。马克思的结论是:只有当工人意识到其实是没有上帝、没有来世时,才会改变对现实的认识,而觉悟他们并没有充分的理由不去拥有现在就想要的东西,即使这意味着他们必须从别人那里夺取过来。

解决方案?马克思就主张:废除宗教信仰;这将容许穷人公开反抗「迫害他们的人」(如:地主、财主、企业家等等),并夺走他们的财富,以便穷人于今生今世就可以享有财富和成就。此外,由于「有财有势的,就肯定不会交出他们的所有,群众就必须动武抢占」50。艾德伯格(Eidelberg)指出:「马克思的末世论:他唯物论的历史哲学,从所有实际目的来看,都是一个要求人持续不断去革命的学说,是一种只会在不时发生暴动、恐怖及暴政之中,才能发表的学说」51。

这就是为什么马克思得出结论说:人民获得真正幸福的前提就是「废除宗教信仰」52。因此,共产主义的一个重要基石,就是拿掉人民当中的鸦片(宗教),并说服他们现在就应该吃喝玩乐,反正他们可能明天便死掉(还有,若想拥有资源钱财去吃喝玩乐,他们就应该从有钱人和成功人士那里偷过来)。马克思强调达尔文思想哲学:除了此时此地的个人享乐,从长远来看,生命并没有任何意义或目的,因为我们是自然界的偶然,很可能再也不会在地球上出现53。

但是,马克思那不切现实(虽然还是乌托邦)的世界观,并没有好好把一个重要的因素计算在内;那就是,如圣经所强调的一个事实:作工的得工价乃是理想当然的。开办企业通常必需承担巨大风险,亦往往需要极具才华的人去长时间工作并历尽艰辛,才能带领该企业走向成功。大多数做生意的都失败,不到五分之一会成功,就算成功了,在绝大多数情况下,业务通常也只是中规中矩而已。

不过,从另一个角度来看,如果一家企业成功了,将会产生巨大的回报。回报不仅包括财富和声望,而且还包括功成立业的满足感。许多生意失败的人失去他们所拥有的一切,【所以】回报必须相当大,人们才会甘愿承担所涉及的风险。基于这些原因,作为一种经济理论来说,共产主义就注定会失败。

为了确保共产主义能维持其权力基础,就有必要向人民灌输反对宗教信仰的【意识形态】,特别是要反对基督教、犹太教和穆斯林等宗教,因为它们强调:若没有相应合理的赔偿,剥夺人民财产就是犯罪,而谋财害命就更是极其严重的罪行。10。还有,同样亦是这些宗教所强调的:我们应该择善而固执,即使在这个世界并不能保证公义会得而伸张(但神已承诺会在来世会奖赏追求正义的人)。

对马克思及许多他的追随者来说,其理论发展的关键是在于:拒绝基督教及其道德价值观,并且转向认同不可知论或无神论的世界观。圣经教导说:应该对穷人、孤儿寡妇、残瘴人士、受社会所排挤的人们,甚至罪犯等,表示爱护、同情和关心,但同时也强调「作工的得工价乃是理所当然的」,亦谴责杀害他人(即使在一场社会革命中:动刀剑的必死在刀下,启示录 13:10)。当人们工作的成果遭受到剥夺时,基督教通常会成为一股抵抗这种剥夺的力量。

马克思无神论理想的结局悲惨,实在非常明显。在共产主义者的理想中的「各尽其力,各取所需」,往往都变成「各自尽力榨取,付出的越少就越好」。结果导致大多数共产党国家的经济陷入破产。在过去的十年中【译者按:原文于2001年发表】,我们目睹了所有共产主义政权的瓦解,并且它们都被资本主义或社会主义政府所取缔(古巴和中国现在拥有的是社会主义政府,中国力图与资本主义共存,因而已着手开放改革为市场经济【译者按:其经济在文革后能死灰复燃,实有赖于香港及台湾的商人:他们在上世纪八九十年代向中国大陆投入大量资金、技术与人才;可惜近年来中国共产党倒行逆施:国进民退,其经济前景就不再乐观(时为2021年)】,朝鲜亦正在迅速走向社会主义政府)。社会的素质取决于其领袖的水平。国家社会中的学校、工厂,以及政府,都应该由最有本事的贤能去经营。俄罗斯和东欧大部分地区的经济贫困(那是由于内在复杂纠结的因素所致)就足以证明共产主义的失败。

为什么共产主义是无神的?为什么它造成大屠杀?

马克思(1818–1883)深受黑格尔的辩证法概念所影响。乔治・黑格尔(George Hegel,1770–1831)认为:随着时间的流逝,宗教、科学、历史,以及「其他大多数事物」都会进化到更高的境界54。它是通过称为辩证法的过程来达成:在该过程中,一个命题(一个想法)最终会遇到一个对立面(一个相反的想法),从而产生出新旧思想的最佳综合(或融合)55。马克思得出的结论说:资本主义就是那个命题,而组织起来的无产阶级就是其对立面。本质上,资本主义的主要矛盾存在于控制生产工具的人(即老板,富裕阶层或资产阶级)与实际从事劳动的人(工人或无产阶级)之间。马克思的中心思想是:其综合(即:共产主义)将从无产阶级与资产阶级之间的斗争中产生出来。马克思的名言「全世界无产者联合起来,并推翻压迫你们的人」就阐明了他这个论点。

马克思下结论说:群众(工人,即在工厂和农场工作的人)将与老板、财主及企业家斗争。由于工人人数比老板多很多,马克思就认为工人最终会以暴力革命去推翻企业家,夺走他们的工厂和财富。结果将会是无产阶级专政。马克思因而相信,私有财产将被废除,工人将集体拥有国家,包括农场及生产工具。这样,所有工人将均分他们劳动的成果,从而建立一个无阶级的社会,其中的每个人都会获得一样的收入。这种哲学显然吸引了数以百万计的人,尤其是穷人、被压迫的人,以及许多关心穷人的中产阶级。

共产主义革命于是就强行从地主阶层、财主、实业家和其他人手中抢夺其财产。这般挪用占有别人的土地和财富,往往就引起大量广泛的抵抗。

这些人当中,许多是以辛勤工作及精明的生意头脑来积累财富的,他们并不愿意放弃多年来辛苦工作,才能获得的一切。于是乎,【共产主义革命】这场血腥大屠杀就夺去数亿人的性命。被杀害的人通常包括极具才华的企业家、技术一流的工业家,以及国家中的知识分子、中流砥柱。然后,那些被马克思称作资产阶级的人所曾经营过的公司和工厂,就委派工人去负责管理。许多受委派的工人根本缺乏经营这些业务所需要的技能和素质。因此,劣质产品、低生产力,以及大量废物,就成为共产主义社会中世世代代的惯例。

正如乔拉夫斯基(Jorafsky)所指出的那样,无论历史将会怎样严厉地批判马克思主义,有个事实却是【无可否认的】:马克思的理论,从根本上,已将达尔文主义与革命造反结合起来,以致不可分割【的地步】–—

「……马克思宣称他能给那些将要改变社会的人们提供科学性指导,而历史学家几乎都不能否认:他这样的声称,就是使其学说具有巨大影响力的主要原因之一。」 56

中国共产主义

达尔文主义也是中国共产革命的关键因素:「照着德国的达尔文主义者提出的那样,毛泽东专达尔文为中国科学社会主义的基础」20、57。毛所发起的政策导致多达八千万人被杀害。许靖华(Kenneth Hsü)就有阐明达尔文主义被应用到什么程度。于上世纪四十年代,当他还在中国读书时,班上人们会锻炼身体,好使自己的身体更强壮。在早餐前一小时的剩余时间里,主任会长篇大论教训他们一番,对我们说:「我们必须有如钢铁般坚强的意志去为生存而奋斗:弱者必然灭亡,只有强者才能生存下去。」 58

许靖华更补充说明他们所受的教育是:一个人并不是受其母亲呵护幼承庭训得力成长,反而是透过仇恨支取能力。然后,许靖华提到一件讽刺的事情:

「当年同时在战线的另一边,有个十几岁的德国男孩听了戈培尔(Goebbels)的伟论,并被征召进入希特拉青年团(Hitler Jugend)。根据我们各自老师【当年】的说法,我们俩人中只会有一人能胜过对方而存活下来;但若后来发现我们现在成为同事邻居并且是朋友,这可不会令我母亲感到出奇。尽管我们俩都从战争中幸存下来,却是同样受害于同一种无情残酷的社会意识形态:以为个人、阶级、国家或种族之间的斗争是生活中自然不过的事,亦假设强者自然就会掠夺弱者。已在上个世纪,甚至更长时间里,这种意识形态被认为是科学的自然定律,是查理斯・达尔文1859年在其著作《物种起源》中提出的进化机制……从我走进校园听到那位主任以他那引以为傲的达尔文主义来否定家中所教给我的智慧时算起,都已有三个十年了。」59

许靖华于是下了个定案:有鉴于战争中所发生的,以及自此以后(及至将来可能发生的事情),「我必须质疑这种斗争,结果有带来任何的优生化吗?作为科学家,我必须专门去考究一下,这个足以贻害苍生的主张到底有何科学根据。」60、58

许靖华的报告指:于西奥・萨姆纳(Theo Sumner)与德国总理施密特(Helmit Schmit)到访中国大陆的一次经历之中,就能呈现出达尔文主义的重要性。西奥很惊讶自己亲耳听到毛泽东说他自己有负于达尔文这位人兄,特别是因为他也启发了希特拉,并海克尔(Ernst Haeckel)这样的一个达尔文主义者61。许靖华总结认为:毛泽东深信「没有自然选择的持续施压」,人类就会退化;这个想法激发毛泽东提倡「不断地革命,而这就使我的祖国濒临灭亡」。

结论

在希特拉、斯大林和毛泽东的心目中,将人当作动物看待是没有错的,因为他们认为达尔文已「证明」人类并不是上帝所创造的,而是源自某个简单的单细胞生物的后裔。三人皆认为:若是要达到达尔文主义哲学的目标,在道德上正当的做法就是,消灭较为次等的人们,或是「将他们像畜牲一样放进牛棚车上,开往集中营或劳教所(原文为: gulags,是前苏联劳改营的叫法)去」62。

达尔文的思想在共产主义的发展及扩张上都扮演着至关重要的角色。尽管我们难以断言:若没有达尔文所发表的进化论,共产主义就不会如斯兴波作浪;但显然,如果马克思、列宁、恩格斯、斯大林都继续持守犹太/基督教的世界观,而没有成为达尔文主义者,共产党人的理论及其所激发的革命就不会扩散到这么多个国家。那么,共产主义所造成的大屠杀(其中导致超过一亿人的死亡)就很可能不会发生。引用诺贝尔奖获得者—–亚历山大・索尔仁尼琴(Alexander Solzhenitsyn)的话:

「…如果今天有人请我尽量简明地表达,吞灭了我国(俄罗斯)大约六千万人民的那场毁灭性革命的主要起因 ,那么,我只得再一次说:『人们忘却了上帝;就是所有这一切会发生的原因。 』没能说得比这更精准的了!」 63

鸣谢

我要感谢汤普森博士(Bert Thompson, Ph.D.)、弗赖尔博士(Wayne Frair, Ph.D.)、里乐先生(Clifford Lillo)以及伍莫华硕士(John Woodmorappe, MA)对本文初稿的所作之评语。

参考文献及注解

- Courtois, S., Werth, N., Panne, J-L., Paczkowski, A., Bartosek, K. and Margolin, J-L., The Black Book of Communism; Crimes, Terror, Repression, Harvard University Press, Cambridge, p. 4, 1999. 回到內文。

- Morris, H., That Their Words May be Used Against Them, Master Books, Forrest, p. 417, 1997. 回到內文。

- Wilder-Smith, B., The Day Nazi Germany Died, Master Books, San Diego, p. 27, 1982. 回到內文。

- Perloff, J., Tornado in a Junkyard , Refuge Books, Arlington, p. 244, 1999. 回到内文。

- Kolman, E., Marx and Darwin, The Labour Monthly 13 (11):702-705, p. 705, 1931. 回到內文。

- Bethell, T., Burning Darwin to save Marx, Harpers Magazine , p. 37, December 1978. 回到內文。

- Hofstadter, R., Social Darwinism in American Thought , George Braziller Inc., New York, p. 115, 1959. 回到內文。

- Berlin, I., Karl Marx: His Life and Environment , Oxford University Press, New York, p. 31, 1959. 回到內文。

- Koster, J., The Atheist Syndrome , Wolgemuth and Hyatt, Brentwood, pp. 162, 164, 1989. 回到內文。

- Wurmbrand, R., Marx and Satan , Crossway Books, Westchester, p. 11, 1987. 回到內文。

- Berlin, 见注8,第1页。回到內文。

- Pannekoek, A., Marxism and Darwinism , Charles A Kerr, Chicago, 1912. 回到內文。

- Barzun, J., Darwin, Marx, Wagner: Critique of a Heritage, 2 nd Edition, Doubleday, Garden City, New York, p. 8, 1958. 回到內文。

- Barzun,见注13,第170页。回到內文。

- Zirkle, C., Evolution, Marxian Biology, and the Social Scene , University of Philadelphia Press, Philadelphia, pp. 85-87, p. 86, 1959. 回到內文。

- Colp, R., Jr., The contracts between Karl Marx and Charles Darwin, J. History of Ideas 35 (2):329-338; p. 329, 1972. 回到內文。

- Colp,见注16,第329–330页。回到內文。

- Lessner, F., A workers reminiscences of Karl Marx; in: Reminscences of Marx and Engels , Foreign Languages Pub. House, Moscow, p. 106, 1968. 回到內文。

- Berlin,见注8,第30页。回到內文。

- Stein, GJ, Biological science and the roots of Nazism, American Scientist , 76:50-58, p. 52, 1988. 回到內文。

- Hyman, SE, The Tangled Bank: Darwin, Marx, Frazer & Freud as Imaginative Writers , Grosset and Dunlap, New York, 1966. 回到內文。

- Heyer, P., Marx and Darwin: A Related Legacy on Man, Nature and Society , Ph.D. Dissertation, Rutgers University, 1975. 回到內文。

- Conner, C., Evolution vs. Creationism: in defense of scientific thinking, International Socialist Review (monthly magazine supplement to the Militant ), p. 4, November 1980. 回到內文。

- Torr, D. (Ed.), Karl Marx and Friedrich Engels: Correspondence 1846-1895 , International Publishers, New York, 1934. 回到內文。

- Conner,见注23,第12及18页。 回到內文。

- Lessner,见注18,第109页。 回到內文。

- Eidelberg, P., Karl Marx and the declaration of independence: the meaning of Marxism, Intercollegiate Review 20 :3-11, p. 10, 1984. 回到內文。

- Halstead, LB, Popper: good philosophy, bad science, New Scientist , pp. 216-217, 17 July 1980. 回到內文。

- Conner,见注23,第12页。 回到內文。

- Koster,见注9,第164页。 回到內文。

- Treadgold, D., Twentieth Century Russia , Rand McNally, Chicago, p. 50, 1972. 回到內文。

- Himmelfarb, G., Darwin and the Darwinian Revolution , WW Norton, New York, pp. 422-423,1959. 回到內文。

- Malia, M., Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism , Harvard University Press, p. 91, 1961. Reprinted, Grossett and Dunlap, New York, 1971. 回到內文。

- Schwartz, F., The Three Faces of Revolution , The Capitol Hill Press, Falls Church, p. 30, 1972. 回到內文。

- Miller, W., Roberts, H. and Shulman, M., The Meaning of Communism, Silver Burdett, Morristown, p. 33, 1963.回到內文。

- Miller et al. ,见注35,第36页。回到內文。

- Koster,见注9,第174页。回到內文。

- Koster,见注9,第174页。回到內文。

- Antonov-Ovesyenko, A., The Time of Stalin: Portrait of a Tyranny , Harper and Row, New York, 1981. 回到內文。

- Koster,见注9,第176页。回到內文。

- Humber, PG, Stalin’s brutal faith, Impact , October 1987. 回到內文。

- Yaroslavsky, E., Landmarks in the Life of Stalin , Foreign Languages Publishing House, Moscow, pp. 8-9, 1940. 回到內文。

- Yaroslavsky, 见注42,第9页。回到內文。

- Miller et al .,见注35,第77页。回到內文。

- Koster,见注9,第177页。回到內文。

- Koster,见注9,第178页。回到內文。

- Yaroslavsky,见注42,第12–13页。回到內文。

- Huxley, J. and Kittlewell, HBD, Charles Darwin and His World , Viking Press, New York, p. 80, 1965. 回到內文。

- Marx, K., A Contribution to the Critique of Hagel’s Philosophy of Right, p. 57, 1844.转载于Early Political Writings (edited and translated by Joseph O’Malley), Cambridge University Press, 1994. 回到內文。

- Macrone, M., Eureka! 81 Key Ideas Explained , Barnes and Noble, New York, p. 216, 1995. 回到內文。

- Eidelberg,见注27,第10页。回到內文。

- Marx,见注49,第58页。回到內文。

- Gould, SJ, Wonderful Life: Burgess Shale and the Nature of History, WW Norton, New York, p. 233, 1989. 回到內文。

- Macrone,见注50,第52页。回到內文。

- Macrone,见注50,第51页。回到內文。

- Joravfsky, D., Soviet Marxism and Natural Science , Routledge and Kegan Paul, London, p. 4, 1961. 回到內文。

- Stein,见注20,第52页;又Ruse, M., Biology and values: a fresh look; in: Marcus et al. , Logic, Methodology, and Philosophy of Science , Elsevier Science Publications BV, p. 460, 1986. 回到內文。

- Hsü, KJ, The Great Dying: Cosmic Catastrophe, Dinosaurs and the Theory of Evolution , Brace Jovanovich, Harcourt, p. 1, 1986. 回到內文。

- Hsü,见注58,第1–2页。回到內文。

- Hsü,见注58,第2页。回到內文。

- Hsü,见注58,第13页。回到內文。

- Perloff,见注4,第225页。回到內文。

- Quoted in Ericson, E., Solzhenitsyn: voice from the Gulag, Eternity , pp. 21-24, October 1985. 回到內文。

Readers’ comments

Comments are automatically closed 14 days after publication.